信州最初の考古学の学術調査の遺跡「諏訪湖底曽根遺跡」

曽根(そね)遺跡は、長野県諏訪市の諏訪湖北東側大和(おわ)区、千本木川河口付近の湖岸より約300メートル離れた水深2メートルの湖底に沈む、旧石器時代から縄文時代草創期(約1万年前頃)にかけて残された水中遺跡である。

明治41(1908)年10月24日、諏訪湖の湖盆形態の調査中、曽根と呼ばれる湖底に蜆鋤簾(しじみじょれん)をおろし湖底の地質調査を行っていると、その鋤簾(じょれん)に、たまたま2個の鏃(石鏃)がかかった。

その後、辺りの泥土を幾度も掻き除き、終に泥土と水草に混在する多量の石鏃が陸揚げされた。

それを翌年『東京人類学会誌』に発表したところ、考古学の代表者、東京帝国大学教授の坪井正五郎の強い関心を呼び、諏訪湖を訪れ、湖上より曽根遺跡の調査を行った。

その湖底遺跡の特殊性により、なぜ湖底に遺跡があるのかと、一躍全国的に知られる遺跡になり、多くの研究者が諸説を発表し、学会をにぎわす「曽根論争」へと発展した。

現在では、もともと陸地だった曽根遺跡が断層活動によって地盤沈下し、さらに自然環境の変化で湖の水位が上がったため水没したという考えが有力である。

水中から発見されたたくさんの石器や土器については、はじめ、縄文時代でも古い頃のものではないかと大まかに考えられていた。

その後の研究によって、1万3千年前の縄文時代草創期に属することが明らかになった。

遺跡発見以来、黒曜石やチャートを材料とした鏃は、数千点以上引き上げられたともいわれる。

縄文時代のはじまった頃、なぜこの場所で大量の鏃を作っていたのかは、今も曽根遺跡の大きな謎とされている。

曽根遺跡は諏訪市の史跡として保護され、考古学者 藤森栄一らが収集した曽根遺跡出土品の一部は、諏訪市博物館で展示されている。

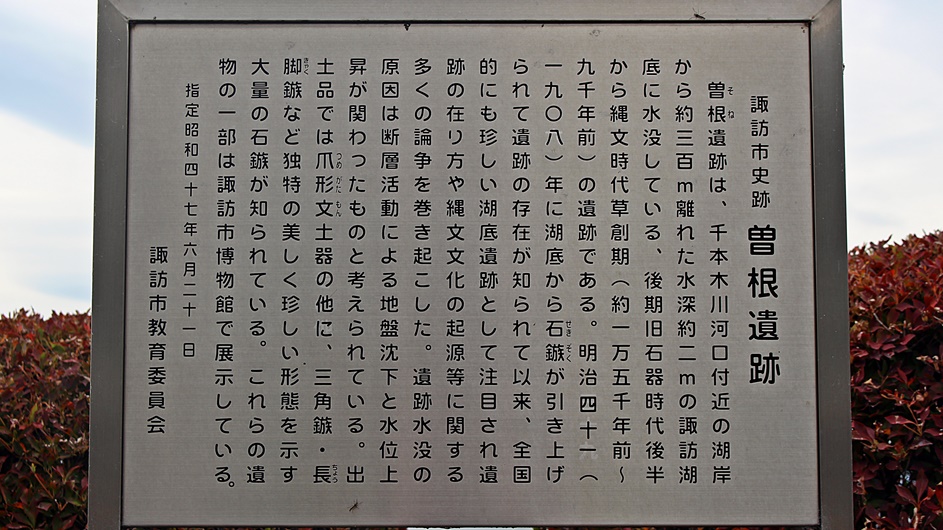

湖底にあるために遺跡を直接に見ることはできないが、諏訪湖間欠泉センターという公共の施設の脇に説明板が設置されている。